老後を迎えるにあたり、バリアフリーやダウンサイジングを目的に住み替えを検討する人は少なくありません。しかし、住み慣れた家を離れることや、新しい住まいでの生活に不安を感じる人もいるでしょう。

そこで今回は、老後の住み替え先選びのポイントを詳しく解説します。住み替え先の選択肢を知り、失敗しないポイントを知りたい人はぜひ参考にしてください。

老後に住み替えを考える人は少なくない

日本人は持ち家信仰が根強く、高齢者のいる世帯のうち8割以上が持ち家に住んでいるという調査結果があります。

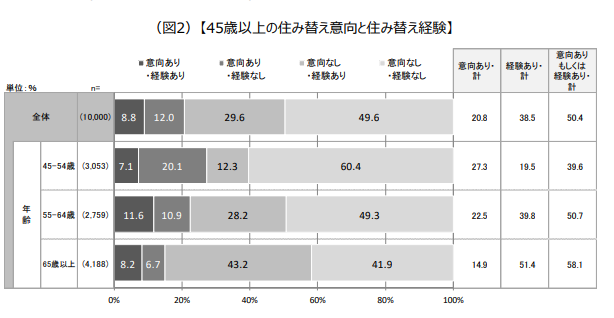

ただし、多数の人が持ち家に住んでいるからといって、住み替えをまったく考えていないわけではありません。45歳以上の人を対象にした「シニアの住宅に関する実態調査」によると、住み替え経験がある、または住み替えの意向がある人の合計は全体の5割を超えています。

出典:一般社団法人不動産流通経営協会「シニアの住宅に関する実態調査」

上記の調査では、65歳以上の住み替え経験・意向者の割合は6割近くに上ります。50歳時点ではあまり考えていない場合でも、いざ老後を迎えると住み替えの必要性に迫られる実態がよくわかるのではないでしょうか。

持ち家の修繕費がかさんだり、賃貸住宅で年齢を理由に更新を断られたりして、やむをえず老後に住み替えを考える場合もあるでしょう。しかし、高齢期は住宅ローンや賃貸契約を結ぶことが難しくなるため、住み替えをしたくでもできない可能性が出てきます。

老後を迎えてから「あのとき住み替えておけばよかった」と後悔しないためには、現役のうちに住み替えを検討しておくことが重要です。

住み替えで考慮すべきポイントは3つ

実際に住み替えをする際は、どのような点に考慮すべきでしょうか。

先述したシニアの住宅に関する実態調査によると、45歳以上の人が住み替えで主に重視しているポイントは「経済的負担」「生活利便性」「コンパクトサイズ」でした。ここにバリアフリー設計など高齢期に欠かせない機能面も追加すると、考慮すべきポイントは下記3つに分けることができます。

- 経済的負担が少ない:住み替えた後も手元にお金を残せる、維持費を軽減できる

- 生活利便性が高い:交通アクセスが良い、子ども世帯など家族の住居が近い

- 住宅の機能性が良い:老後の家族構成に適した間取り・広さである、バリアフリー、熱中症やヒートショックのリスクが低い など

よくある例に、戸建てで使わない部屋が多く、お手入れの手間や修繕費が負担になっているケースがあります。この場合、持ち家の売却益を元にコンパクトなマンションに引っ越して住まいをダウンサイジングすれば、経済的負担(維持費)を抑えつつ、生活利便性や住宅の機能性を向上できます。

このように、各ポイントを考慮したうえで無理のない住み替えを検討しましょう。

老後の住み替え先の選択肢

老後の住み替え先の選択肢は、大きく分けて以下の3つです。

|

|

メリット |

デメリット |

|

コンパクトなマンション |

|

|

|

シニア向け住宅 (サ高住、シニア向け分譲マンションなど)

|

|

|

|

子世帯との同居・近居 |

|

|

それぞれの特徴を見てみましょう。

コンパクトなマンション

現在の住まいが今の家族構成に合っていない人は、コンパクトなマンションに住み替えることで維持管理の負担を軽減できます。

たとえば、子どもが巣立つ前の家にそのまま住んでいる場合、夫婦2人だと持て余す部屋やスペースが出てきます。特に2階建ての戸建ては、年齢を重ねるほどに日々の掃除や階段の上り下り、家の修繕が負担になってくるでしょう。交通の便が良くバリアフリーのマンションに住み替えることで、生活の利便性や住宅の機能面を大幅に改善できます。

ただし、マンションへの住み替えには購入費と管理費・修繕積立金などの維持コストがかかります。現在の住まいの売却益と新しい住まいの購入費・維持費をしっかりとシミュレーションしたうえで、経済的負担のない購入計画を立てることが重要です。また、高層階では災害時にエレベーターを使えなくなる可能性があるため、購入時はできる限り低層階を選ぶようにしましょう。

シニア向け住宅

費用はかかるものの、老後の生活において快適性や利便性を重視する人はシニア向け住宅という選択肢があります。

シニア向け住宅とはサービス付き高齢者住宅(サ高住)やシニア向け分譲マンションなどで、専門資格を持った職員が常駐し、介護相談や食事提供といった生活支援のサービスが提供される施設を指します。高齢でも入居できるうえ安全性・快適性が高く、通常の介護施設に比べて日常生活の自由度が高い点も魅力です。

ただし、一般的な住宅に比べると入居コストは非常に高額です。月額費用に加えて入居時にもまとまった資金が必要になることが多いため、基本的には経済的負担の心配がない人向けの住宅と言えます。また60代・70代での入居は珍しく、体に不安を感じやすい85歳以降の入居が多いと言われています。

子ども世帯との同居・近居

子ども世帯との同居・近居は経済的負担を抑えやすい方法です。

同居・近居は家族との交流が自然と増えるため、各家庭に適した暮らしができればメリットが多い住み替え方法と言えるでしょう。

【同居・近居の形式事例】

- 今住んでいる家をリフォームして二世帯住宅にし、同居する

- 今の家を売却し、子ども世帯と同居または近くに住める家(戸建・マンション)を新たに探す

- 今の家を売却し、子ども世帯の近くの家(戸建・マンション)に移り住む

核家族化が進む一方で、共働き世帯の割合は年々増えています。家事育児に親の力を借りたいと思う子ども世帯は少なくないため、同居・近居の形がうまくいけば、家族の絆も深まるでしょう。親世帯としても、何かあったときに頼れる子ども世帯が近くにいると、心身ともに安心できるはずです。 ただし、家族とはいえあまりに距離が近すぎるとトラブルになりかねません。たとえ同居でも生活スペースは共有しないようにする、近居の場合は過度な干渉・訪問は避けるなど、一定の距離感を保つことが大事です。親世帯と子ども世帯、双方の意見が合致するまでよく話し合い、最適な暮らし方を模索してみてください。

老後はリースバックという選択肢も

リースバックとは、自宅を売却してまとまった費用を得たうえで家賃を払い、住み慣れた家でそのまま生活する方法です。売却後は不動産会社と新たに賃貸借契約を結ぶため、持ち主としての権利や義務はすべて不動産会社に移転します。住み替えによる住まいの利便性、機能面改善という効果は期待できませんが、違う家に住むことに不安を感じている人は検討の余地があるでしょう。

【老後のリースバックにおけるメリット】

- 短期間でまとまった資金を得られる

- 引き続き住み慣れた家で生活できる

- 維持管理の負担を軽減できる

通常、自宅を売却するとまとまった資金を手にできますが、引っ越しと新しい住居の用意が不可欠です。その点、リースバックでは自身が売却した家に家賃を支払えば、そのまま住み続けることが可能です。通常の売却よりも相場は下がりますが、引っ越し不要で素早く資金調達できる点は、老後生活に大きなメリットをもたらします。生前に不動産を売却しておけば相続税対策にもなるため、相続で家族に揉めてほしくない場合にも有効な方法です。リースバック契約後は家賃の支払いが必要ですが、固定資産税や修繕積立金など持ち家特有の費用は持ち主(不動産会社)が支払い義務を負うことになるため、維持管理の負担軽減にもなるでしょう。

なお、リースバックの賃貸借契約には望む限り住み続けられる「普通借家契約」と、あらかじめ契約期間が定められた「賃貸借契約」があります。契約内容によっては長く住み続けることができないため、リースバック利用時にはよく確認しておきましょう。

まとめ

老後の住み替えを成功させるポイントは以下の3つです。

- 経済的負担が少ないこと

- 生活の利便性が高い住まいであること

- 住宅の機能面が優れた住まいであること

重視するポイントによって適した選択肢は異なるため、夫婦でよく話し合い、老後の住まいをよく検討してください。

弊社ホームセレクトでは、仙台・仙台近郊の売却やリースバック相談を承っております。「住み替えたいけど、うちの家が本当に売れるか心配」 「相続対策も兼ねてリースバックに興味はあるけど、我が家でも利用できる?」 といった不安や疑問がある人は、お気軽にお声がけください。

閉じる

閉じる